folha de são paulo

Novo, mas nem tão admirável

Os embates da psicodelia com a cultura da acumulação

SIDARTA RIBEIRO

RESUMO Neurocientista traça a história do uso de substâncias que estimulam o ser humano a sonhar acordado e examina como a cultura psicodélica influenciou o cinema e a literatura, de Aldous Huxley a William Gibson, criadores que vislumbraram caminhos alternativos para uma civilização centrada no acúmulo.

Uma morte preparada para ser um acontecimento global, um episódio deliberadamente público: parece ter sido assim com Aldous Huxley (1894-1963). O escritor inglês agonizava em estágio terminal de câncer quando tomou nas mãos uma caneta e um pedaço de papel. Aquilo que à primeira vista se mostrou uma confusão de rabiscos era um pedido. Uma nota simples, quatro palavras: "LSD intramuscular 100 microgramas".

A mulher de Huxley, Laura, olhou para ele e voltou a fitar o papel. Decidiu não aceitar a ajuda de um médico; buscou seringa, agulha e ampola. Aplicou a injeção. Algum tempo depois, repetiu o processo. Ao lado da cama, ela viu as horas passarem. Durante todo o tempo, o autor de "Admirável Mundo Novo" e "As Portas da Percepção" esteve sereno, até que, nas palavras dela, "assumiu um semblante muito belo e morreu".

Assim, o decesso de Huxley, com o auxílio da dietilamida do ácido lisérgico, parece ter sido planejado para afirmar a promessa psicodélica de um futuro melhor, tanto na vida quanto na morte. Um futuro hipertecnológico de criatividade máxima a favor da humanidade, utopia neomarxista de tempo livre para fruir a existência na arte, esporte e ciência.

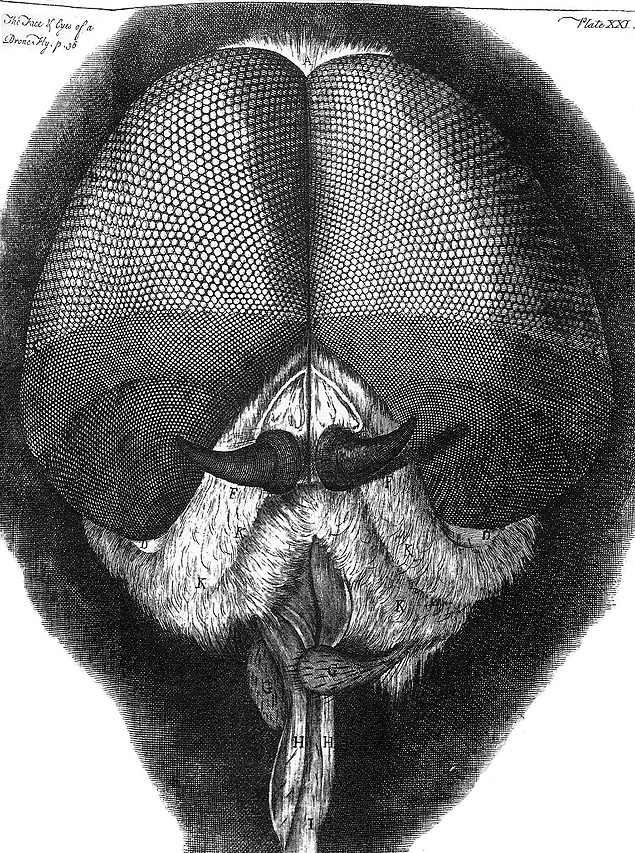

Isso tudo a partir de uma substância serotonérgica não-aditiva, apenas sintetizada por humanos, capaz de alterar a consciência de forma contundente mesmo em doses diminutas, mil vezes menores do que as encontradas em compostos alucinógenos produzidos por fungos e vegetais. Todos eles de ação tão poderosa sobre a mente que recebem o nome de enteógenos, aqueles que "manifestam o divino internamente".

Os planos de Huxley, no entanto, se frustraram. No mesmo dia, em Dallas, John F. Kennedy seria assassinado, e o ato final lisérgico do escritor inglês daria lugar nas manchetes à comoção nacional, teorias conspiratórias, a imagem de um tiro, mil vezes repetida.

Em 1963, ano da morte de Huxley, o uso do LSD, sintetizado em 1938 pelo cientista suíço Albert Hofmann (1906-2008), estava começando a se disseminar. Ainda estava por vir o psicodelismo que culminaria no "Summer of Love", em 1967. Mas a despeito das mudanças nos costumes, imperava a mesma política do último bilhão de anos: a lei da selva, representada naqueles anos por bombas e mais bombas sobre o Mekong.

SONHAR ACORDADO A revolução psicodélica vislumbrada por Hofmann e Huxley ainda está por se cumprir. Somos prisioneiros de instintos que vêm de um passado remoto, comportamentos selecionados ao longo de inúmeras gerações, sem os quais nossos ancestrais não teriam sobrevivido e prevalecido: violência para fora do grupo e solidariedade para dentro. Sentir que a vida é luta constante, que somos "nós contra eles", é a base mais antiga de nosso sucesso como espécie. Evoluímos na escassez de tudo, capazes de devorar e extinguir a megafauna do pleistoceno --nem mesmo os mamutes tiveram chance contra os caçadores famélicos que certamente disputaram a pedradas o alimento que escasseava.

A guerra, portanto, foi inevitável desde o início dos tempos. Quem não foi brutal, excludente e coercitivo com "os de fora" pereceu. Entretanto, evoluiu ao mesmo tempo um depurado amor ao próximo, com o refinamento da "teoria da mente", isto é, a capacidade de presumir e simular a mente alheia, cerne da empatia que mantém os grupos cooperativos e coesos. Sem tal capacidade empática a espécie tampouco teria sobrevivido.

Em paralelo a esses instintos, evoluía nossa capacidade de sonhar. Se todos os mamíferos sonham, foi entre nós, humanos, que a capacidade biológica de remodelar memórias se transformou numa arte mística de acúmulo cultural. De enorme importância na Antiguidade, o vislumbre do amanhã com base no ontem, nas nossas experiências da vigília, tão especialmente propiciada pelos sonhos, deixou nos textos mais arcanos as marcas abundantes da crença em realidades paralelas.

Foi só o começo. Quanto tempo terá se passado até que nossos ancestrais desenvolvessem a capacidade de, mesmo despertos, imaginarem o futuro com base no passado, em escala que vai de minutos a décadas? Bem próxima da capacidade de "sonhar dormindo", a capacidade de "sonhar acordado" pode ter surgido como invasão onírica da vigília.

Foi nesse período, regido por uma mentalidade ainda bem diferente da nossa, que deve ter começado a se disseminar culturalmente a ingestão de substâncias químicas para sonhar acordado e "ter clarões". O consumo acidental de extratos vegetais ou animais deu lugar ao experimentalismo dos xamãs, início da medicina. O uso de psicodélicos para vislumbrar mistérios é prática mais antiga do que os ritos secretos de Elêusis.

E isso não é tudo. Na hipótese do psicólogo americano Julian Jaynes (1920-1997) sobre a emergência da consciência humana, até 3.000 anos atrás nossos ancestrais eram semelhantes a esquizofrênicos, "autômatos" movidos por necessidades básicas, sem muitas memórias do passado ou planos elaborados para o futuro, mas capazes de ouvir vozes "externas" de comando, elogio ou censura.

Há evidências arqueológicas e históricas de que nossos antepassados nessa época eram regidos por certas "vozes dos deuses". Divindades que não eram espíritos desencarnados ou entidades do mundo extrafísico, mas sim lembranças concretas: memórias auditivas das vozes dos reis mortos interpretadas como prova irrefutável de vida após a morte, alucinações vívidas capazes de comandar os atos dos indivíduos segundo os preceitos da experiência ao longo dos séculos. Orientados por tais vozes, os faraós --verdadeiros e psicóticos deuses vivos-- ordenavam plantar, colher, guerrear, escravizar e sobretudo, notavelmente, erigir colossais montanhas artificiais para nelas habitarem após a morte. Segundo Jaynes, nossa consciência deriva da fusão das vozes dos deuses (passado e futuro) com a voz do autômato (presente), gerando um ego reflexivo que dialoga permanentemente consigo próprio.

Não estamos tão distantes dos hominídeos primitivos concebidos por Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke em "2001: Uma Odisseia no Espaço". Percorremos em poucos milhões de anos o caminho que vai do Homo ao sapiens sapiens, em bandos cada vez maiores, de dezenas a centenas e logo milhões de pessoas unidas por línguas e bandeiras, em guerras cada vez maiores e piores mas também, é importante dizer, cada vez mais críticas em relação a um mundo em que o instinto de acumulação (de alimento, no princípio) virou cobiça, avareza e usura.

CRISE DO PROGRESSO E agora essa novidade: todos. Depois da internet: todos nós. O capitalismo vertiginoso criando as ferramentas para que paz e guerra se generalizem, o poder máximo de um e de todos, potencial para que não reste ninguém "de fora". Todos "dentro" no mesmo planeta, gente, gente e mais gente.

A aceleração da história e o paroxismo de tantos absurdos parecem uma alucinação. Pense nos engarrafamentos abomináveis que tomaram de assalto as cidades do Brasil. Serão reais esses cortejos estáticos e metálicos de 50 km em lugar que há tão pouco tempo foi uma aprazível vila à beira rio? Quando será o primeiro engarrafamento que vai durar uma semana inteira? Isso é viver? Pingue o colírio alucinógeno quem souber a resposta.

Desequilíbrio é a norma. O modelo econômico é crescer a qualquer custo. Crescer para onde? Para quê? Até quando? Tudo que tocamos vira lixo, embalagens e mais embalagens de coisas cada vez mais efêmeras. Como aceitar as hidrelétricas da Amazônia, pirâmides faraônicas em solo pobre, a maldição do assoreamento dos leitos de rio, conspurcação de flora, fauna e gente? O bulldozer avança para dar às empreiteiras, mineradoras e madeireiras o que elas mais querem. Os guerreiros munduruku, que por séculos se adaptaram como puderam ao homem branco, hoje enfrentam a construção de Belo Monte com o destemor das causas impossíveis, sabendo que as menos midiáticas hidrelétricas do Tapajós são as próximas da lista.

Quão perto estamos da traição histórica dos índios do Xingu, 50 anos depois do pacto negociado pelos irmãos Villas Bôas? "Se deixarem suas terras, migrarem para bem longe e se reunirem diversas etnias num parque apenas, bem longe da civilização, aí estarão em paz." Engano? Vamos cimentar a floresta para gerar energia e enviar commodities para a China vender ao mundo mais badulaques e carros descartáveis? O genocídio dos guarani-kaiowá, a morte do rio Xingu. Para que, mesmo?

Vivemos uma crise de confiança no progresso. A própria ciência perde lastro ao se pós-modernizar, cada vez mais contaminada pelos conflitos de interesse do mercado. Fármacos vendidos como panaceias pelas maiores empresas do ramo têm sua eficácia questionada, ao mesmo tempo em que se verifica que seus efeitos colaterais foram subestimados por vieses comerciais nos estudos que originalmente firmaram seu valor clínico.

O ideário do lucro corrompe a medicina, sem poupar a pesquisa básica que sempre se julgou em torre de marfim. As revistas científicas de máximo prestígio, fiéis da balança na distribuição de recursos, abrigam cada vez mais exageros, sensacionalismos, fraudes e shows midiáticos. Quem se lembra do Dr. Hwang Woo-suk, o barão de Münchhausen coreano que fingiu, em plena capa da revista "Science", clonar células tronco embrionárias humanas?

Terá saído pela culatra a popularização da ciência em jornais e revistas, consumidas por leigos como produto embrulhado em marketing na mesma prateleira da fofoca e da novela? O pão e circo das novas arenas esportivas prenuncia a futebolização da pesquisa e a descorporificação da própria vida, pretensão de "libertar o cérebro do corpo".

HÍBRIDOS Para entender a doença dessa civilização hipertecnológica é preciso imaginar seu devir. Talvez ninguém tenha antevisto tão claramente os dilemas existenciais e éticos do futuro quanto os escritores Philip K. Dick e William Gibson em seu "cyberpunk", gênero da ficção científica que mescla elementos de história policial, filme noir e prosa pós-moderna. Em seus livros, conceberam não apenas os problemas da interação com máquinas que imitam pessoas --que remetem aos capciosos robôs asimovianos ou ao ardiloso computador Hal 9000 criado por Clarke e Kubrick--, mas também questões que envolvem o que podemos chamar de pessoas-máquina, híbridas em percepção, ação e sobretudo afeto. Seres meio carne, meio plástico, misturas de fios e nervos que documentam seu entorno com olhos que tudo filmam e repassam para redes de usuários em tempo real.

Não falta muito para isso, com câmeras de vigilância em cada esquina, celulares onipresentes e óculos Google. O fim dos segredos seria a premissa para o fim da violência, como imaginou Wim Wenders em seu "O Fim da Violência" (1997)? Ou nos tornaremos apenas e cada vez mais decrépitos "voyeurs" da dor e do prazer alheios, peões em sociedades de vigilância e controle, reféns da "transparência" e do monitoramento constante do governo, indivíduos e corporações?

Em "Neuromancer" [trad. Fábio Fernandes, ed. Aleph, R$ 44, 312 págs.], de Gibson, uma máquina consciente controla uma poderosa corporação a serviço de velhos plutocratas, mantidos em animação suspensa e despertados periodicamente apenas para dar diretrizes e logo serem novamente submetidos à criopreservação, a fim de envelhecer o menos possível. No mundo real, o controle de moléculas como as telomerases, que regulam o envelhecimento celular, aponta para um futuro em que mesmo pessoas muito idosas poderão habitar corpos novos. Pessoas transgênicas cuja idade não se revelará nos traços externos --uma extensão da lógica de seleção artificial que serve de base à agricultura e pecuária atuais.

Nesse percurso que coisifica os seres, respiramos uma atmosfera de crescente massificação ideológica, necessária à sustentação de tamanha desigualdade de oportunidades. Catadupas de dinheiro gasto em campanhas eleitorais, pesquisas qualitativas orientando o governo, a versão mais importante do que o fato. Do outro lado, rizomas, gretas no muro, resistência ninja e "leaks" de toda ordem.

O "cyberpunk" é nossa Cassandra e com suas visões apocalípticas teremos que lidar. Os "black blocs" anticapitalistas hoje encaram a concretude da violência e o perigo que isso encerra, pois o Estado tem a violência em seu DNA. A videogamização do mundo já permite matar de longe como se fosse brincadeira. Em breve, a polícia não vai mais enfrentar o conflito social, vão mandar drones. E os adolescentes do outro lado da trincheira terão ainda mais razões para se revoltar.

Precisamos encarar os fatos: não haverá paz enquanto não houver piso e teto para a riqueza. Por que alguém quer ser bilionário?

A ganância é uma doença, persistência perversa do instinto da acumulação quando ele já se tornou obsoleto e deletério. A atitude antes prudente mas agora patológica do "quanto mais melhor", levando à pulsão de acumulação infinita, pode destruir a espécie ou criar espécies diferentes de humanos: os ricos e os pobres.

Desde a revolução verde de sementes e fertilizantes, há cerca de meio século, já existem condições técnicas para que se distribua comida para todos. Deveria ser o fim da guerra, início da era em que os instintos da acumulação e da violência já não são adaptativos. Mesmo assim, os mais ricos continuam a querer acumular. E ficam honestamente ofendidos quando isso é questionado. Somos vítimas de um conflito de instintos: a acumulação abusiva contra o redentor amor ao próximo.

É justamente nessa disjuntiva que o tema dos psicodélicos recobra sua atualidade. De um lado, como antecipado por Philip K. Dick, o problema do proibicionismo. O cidadão comum vive na mais espessa ignorância no que diz respeito aos efeitos, doses e grupos de risco das drogas consideradas ilícitas, sem falar no pesadelo permanente da criminalização e do castigo, certamente a causa maior da paranoia por parte dos usuários. O mercado negro retratado por Dick em "Minority Report" antecipa o medo e a insalubridade como consequências lógicas do proibicionismo.

E isso não é tudo, pois a multifacetação psicodélica da consciência se mescla à identidade incerta da internet. O "scrambler suit" descrito no livro "O Homem Duplo", traje capaz de mudar completamente a aparência de uma pessoa, metaforiza um momento em que a própria identidade é conjectura, em que viver é cada vez mais complexo e sobretudo impreciso. Em "Total Recall", as memórias são simplesmente implantadas. Em "Blade Runner", não há como saber se as lembranças correspondem aos fatos.

DESCOBERTAS A neurociência constata que a percepção é relativa. A realidade é construída, presumida e fugidia. O futuro distópico de guerra, lixo e desigualdade antevisto por Dick, em que as drogas servem apenas ao entorpecimento da razão, é o abismo com que nos deparamos, encurralados por nossos piores instintos. Mas existe outro caminho, uma rota para a qual a meditação, a respiração e os psicodélicos parecem ser chaves mestras. De origem milenar, estas chaves encontram na neurociência já a partir dos anos 1960 um espaço fértil para novas descobertas, através da combinação de autoexperimentação com imagens concomitantes da atividade cerebral.

Introspecção é a senha. Se a física quântica pode chegar a revelar algo essencial sobre a consciência, a viagem às profundezas da mente pode revelar algo fundamental sobre o universo, o tempo, a matéria e a sociedade.

A psiconáutica --navegação da mente-- está mais viva do que nunca, agregando valor às ideias mais transformadoras. Steve Jobs, atribuiu sua criatividade ao LSD. O prêmio Nobel Kary Mullis, inventor da reação em cadeia da polimerase, que revolucionou a genética e a medicina, também conferiu à experiência com o LSD a sua melhor inspiração. Os benefícios terapêuticos dos psicodélicos são cada vez mais evidentes no tratamento do trauma, dos estados terminais e do abuso de substâncias aditivas, mas também são notáveis quando aplicados a problemas como a depressão.

Nos EUA, epicentro do proibicionismo, os militares do Pentágono se interessam pelo MDMA --princípio ativo do ecstasy, serotonérgico como o LSD-- para tratar as dores psíquicas de seus veteranos de guerra. Aquilo que tantos psicoterapeutas praticavam na década de 60 de modo heurístico vem se confirmando em sólidas publicações científicas. Hofmann e Huxley tinham razão, os psicodélicos são um inestimável patrimônio da humanidade.

As promessas desse novo olhar são a evolução de uma nova ética social em tempos de abundância, a desrepressão da libido e o respeito a todas as formas de loucura, menos àquelas que oprimem. Poderiam os psicodélicos fazer os ricos se desapegarem do excesso de riqueza? Provavelmente.

Vale a pena sonhar com isso: todos nós humanos em harmonia conectada de pulsões criativas, alforriados do trabalho mecânico pelas máquinas, não libertos do corpo, mas libertos no corpo, não mais predadores universais da criação, mas hiperlúcid@s guardas-parque de Gaia. Futuro que a Deus pertence, para a sétima geração depois de nós. Quem não entender que pingue mais uma gota.